口腔機能低下症とは

あてはまる方は「口腔機能低下症」かもしれません。

- 硬いものが食べにくくなった

- 汁物を飲むとき時々むせるようになった

- 口の中が乾くようになった

- 薬を飲みにくくなった

- 滑舌が悪くなった

- 食事をするのに時間がかかるようになった

- 食べこぼしをするようになった

- 食後に口の中に食べ物が残るようになった

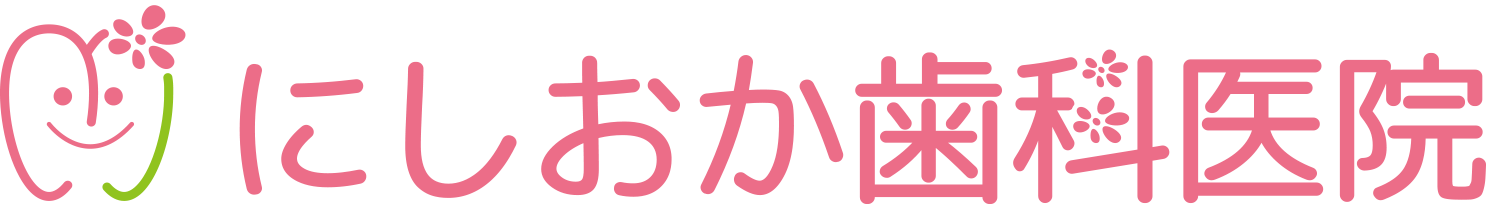

「口腔機能低下症」とは、その名の通り口腔内の「感覚」「咀嚼」「嚥下」「唾液分泌」など口腔の機能が低下している症状です。

「口腔機能低下症」とは、その名の通り口腔内の「感覚」「咀嚼」「嚥下」「唾液分泌」など口腔の機能が低下している症状です。

検査を行い、基準に該当すると口腔機能低下症と診断され保険診療の対象となります。

原因は主に加齢ですが、その他にも疾患や障害など様々な要因があります。

口腔機能低下症は、歯科治療・口腔衛生管理・口腔機能管理で維持・回復が可能です。

放っておくとどうなるの?

口腔機能低下症を放っておくと起こりうる悪影響

食事が困難になる

噛む力や飲み込む力が落ち、「栄養不足」「誤嚥(ごえん)」のリスクが高まります。特に高齢者の方は誤嚥性肺炎につながります。

会話が不自由になる

滑舌が悪くなったり、発音しづらくなることで社会的な孤立を招くことがあります。

筋力・認知機能の低下

噛む・話す機能が衰えると、脳への刺激が減り、認知症リスクの上昇や全身の筋力低下(フレイル)の進行に関係します。

生活の質(QOL)の低下

食事や会話が苦痛になり、生活の楽しみが失われることで、精神的な落ち込みや意欲の低下につながります。

口腔機能の検査と予防法

にしおか歯科医院では7つの項目から口腔機能低下症を診断し、患者さまに合った治療法をご提案しています。

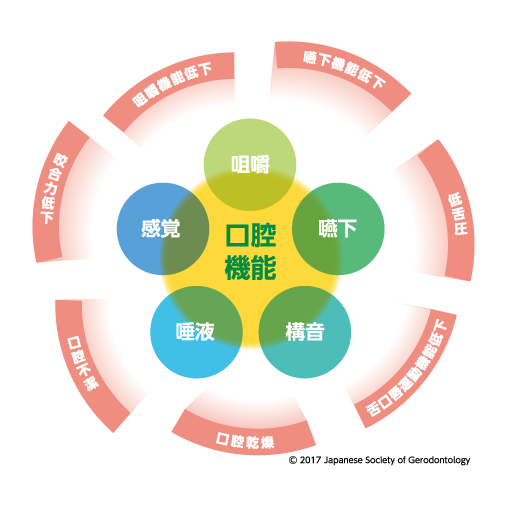

1お口の中は清潔ですか?(口腔衛生状態)

舌苔(ぜったい)の付着度を見ることによって、お口の中の清潔度を検査します。

舌苔には食べカスや汚れ、お口の中の細菌が溜まっています。

口臭の原因になるだけでなく、舌苔が厚くなると熱さや味を感じにくくなります。

予防方法

- 1日2回以上、夜寝る前にも必ず歯磨きを行いましょう

- 舌も綺麗に汚れを落としましょう

- 歯間ブラシ、フロスも併用しましょう

- うがいをしっかり行いましょう(ブクブクうがい)

- 入れ歯をお持ちの方は入れ歯もしっかり汚れを落としましょう

2お口の中が乾燥していませんか?(口腔乾燥)

お口の中の水分量、唾液の分泌量を検査します。

口腔水分計ムーカスによる測定

サクソンテストによる評価

乾燥したガーゼ(2g)を2分間咬んで頂きます。

増加した増量で唾液量を測定します。

予防方法

- お口をよく動かすようにしましょう

- 水分をこまめに摂りましょう

- 唾液腺マッサージを行いましょう

- 口専用の保湿剤を使用しましょう

3噛む力はありますか?(咬合力)

残存歯数などで噛む力(咬合力)を測定します。

予防方法

- むし歯や歯周病があれば治療し、咬み合わせを治しましょう

- 歯ごたえのあるものを食べて噛む力を鍛えましょう(スルメイカ、干し芋など)

- 入れ歯をお持ちの方は咬み合わせがあっているか歯科医院で確認、調整しましょう

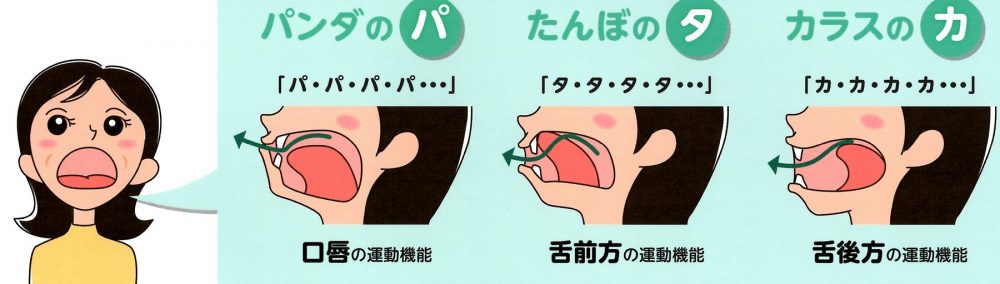

4舌や唇の動きは正常ですか?(舌口唇運動機能)

「パ」「タ」「カ」をそれぞれ5秒間発音し、口唇や舌の動きを測定します。

5秒間での合計発音数を計測し、1秒当たりの回数を算出します。

予防方法

- お話しする機会を増やしましょう

- 早口言葉や滑舌の練習を行いましょう

- 舌や唇をしっかり大きく動かしましょう

- 専用器具や楽器などを使用し、唇や頬の力を鍛える運動を行いましょう

5舌の押す力はありますか?(低舌圧)

舌の力(舌圧)を測定します。

予防方法

- 舌をよく動かすようにしましょう

- 舌を口の中ではじいて、ポンと音を鳴らしましょう

- 舌で左右の頬を内側から押し、舌の筋力を鍛える運動を行いましょう

- 舌の筋力を鍛える専用の訓練器具を使用しましょう

6噛み砕く力はありますか?(咀嚼機能)

グミゼリーを噛んで咀嚼能力を検査します。

- 入れ歯は装着したまま行います。

- グミをお口に入れたらすぐに噛み始めてください。

- 直前に糖分を含んだ飲食をした場合は、3回以上洗口をしてください。

- 唾液は飲み込まないようにしてください。

予防方法

- むし歯や歯周病などがあれば治療し、咀嚼機能を改善しましょう

- 食事の際は1口に20~30回咬んで食べましょう

- 食べ方指導や咀嚼機能のトレーニングを受けましょう

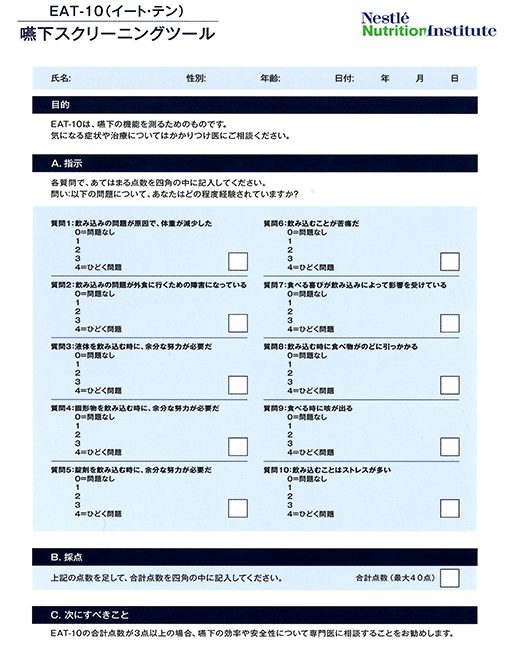

7しっかり飲み込むことはできますか?(嚥下機能)

嚥下機能を調べるために、10問のアンケートにお答えいただきます。

予防方法

- 飲み込み力の検査を受けましょう。

- 飲み込みの力を鍛えましょう。

- 呼吸訓練などを行い、呼吸の力を鍛えましょう。